Dénombrement des dîmes la commanderie de Boudrac

La Commanderie de Boudrac et la vallée de Luz (1768-1778)Département: Haute-Garonne, Arrondissement: Saint-Gaudens, Canton: Montréjeau - 31

Domus Hospitalis Boudrac

J'ai couché au château de Lapalû. J'en suis parti ce matin et le cheval que j'ai monté avait dans les chemins en plusieurs endroits de l'eau jusqu'au ventre. J'étais allé en habit d'été et j'étais mouillé jusqu'à la ceinture. Comme j'arrive tard, je ne puis pas travailler aujourd'hui pour vous. J'y travaillerai lundi après-midi.

Signée Courtade, magistrat, à la fois homme de loi et d'affaires, cette lettre est destinée à Joseph-Paul de Gautier-Valabre, commandeur de Boudrac. Ce dernier, chevalier de l'Ordre de Malte, appartenait à la famille des seigneurs de Gardanne-Valabre (branche d'Artigues). Son père, Antoine de Gautier, fut conseillé au Parlement d'Aix-en-Provence (1). Cadet de la famille, Jean-Paul, baptisé en l'église aixoise du Saint-Esprit le 9. XII. 1706, rejoignit en 1718, à l'âge de douze ans, les rangs de l'Ordre de Malte (où son frère, plus jeune, Ignace, le suivit en 1720 — capitaine, plus tard, sur les vaisseaux de son Ordre). Commandeur de Cavalès (près de Saint-Gilles dans le Gard), en 1737, Joseph-Paul de Gautier-Valabre fut choisi en 1751 comme lieutenant général, par son oncle, le grand-prieur de Piolenc.

Amateur éclairé, il sut pratiquer un large mécénat à l'égard des artistes provençaux. Chargé vers 1768 de la commanderie de Boudrac, c'est à ce titre que nous le rencontrons.

1. Les armes de cette famille se lisent ainsi : « D'azur à deux éperons d'or Posés en pal, les mollettes en haut au chef d'argent, chargé de trois étoiles de gueules : écartelé d'or au griffon de gueules, au chef d'azur chargé d'une fleur de lys d'or » Leur devise : Dedit emula virtus.

(*) Le texte ici publié a d'abord été proposé en communication, ce dernier été, à Luchon, aux membres de l'Académie Julien-Sacaze.

« Sur les chemins pyrénéens du Comminges, conduisant vers l'Aragon, les hôpitaux Saint-Jean-de-Jérusalem et les commanderies du Temple se multiplièrent au XIIe et au XIIIe siècles. Dès les vingt premières années du XIIe siècle, l'hôpital de Jérusalem avait reçu des biens dans le diocèse de Comminges (Boussan, Lussan, Alan).

En 1145, Raimond de Benque fit don au commandeur de Gavarnie de la moitié de la colline de Saint-Marcet où ses successeurs établirent leur résidence ; un hôpital de Saint-Jean existait à Saint-Gaudens en 1160 ; au pied des « ports » de la haute-chaîne furent enfin créés à la fin du siècle des hôpitaux : Frontès-Juzet, dans la vallée de Luchon ; Aragnouet, dans la vallée d'Aure.

Au XIIIe siècle, les possessions acquises par les Hospitaliers en Bas-Comminges furent unies à la commanderie de Poucharramet (diocèse de Toulouse, puis Lombez) ; Saint-Marcet resta dépendance de la commanderie de Gavarnie qui, au XVe siècle, passa elle-même dans la juridiction de Boudrac » (2).

2. Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique, au mot Comminges (de Chales Higounet) col. 398.

Cette dernière commanderie, sise sur le limes du diocèse de Comminges, à proximité des diocèses de Tarbes et d'Auch, regroupait donc au XVIIIe siècle les possessions acquises au fil des temps par l'Ordre de Malte dans les zones du Bas-Comminges et des vallées pyrénéennes (3).

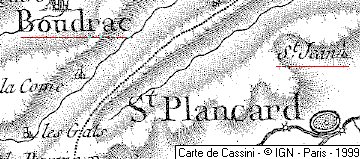

3. Boudrac qui, sous l'Ancien Régime, appartenait au diocèse de Comminges, est situé dans le département de la Haute-Garonne, canton de Montréjeau, tout près de Saint-Plancard (31580).

Un dossier concernant cette commanderie, au temps où Joseph-Paul de Gautier-Valabre en assura la responsabilité (1768-1778), figure dans le fonds prestigieux de l'Ordre de Malte aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône (cote : 56 H 686). Dans la liasse de papiers — 160 folios environ — qui constituent ce dossier, on trouve pêle-mêle réunis, avec quelques croquis concernant des domaines (moulins, forêts, champs) des relevés de comptes, des relations de procès, surtout des correspondances de secrétaires, fermiers et autres personnages.

Parmi ces derniers, se détache la figure passablement pittoresque de celui qui, durant ces années, fut curé de Luz, Jean Cantonnet (4).

4. Ce curé Cantonnet est le même que celui dont le géologue Palassou dans ses « Nouveaux Mémoires » rapporte une lettre du 2. XI. 1777, où son correspondant improvisé lui parle des fameux géants de la vallée de Barèges (lettre citée par Bernard Duhourcau dans son Guide des Pyrénées mystérieuses, Tchou 1973, page 237). En parcourant les Annales du Labéda, on apprend par ailleurs que, vers 1758, un jeune Barégeois qui s'était arrêté au passage de l'Echelle d'Arriou-Maou pour resserrer la sangle de son cheval, perdit l'équilibre et tomba jusque sur les roches du Gave, à une immense profondeur. L'abbé Cantonnet, curé de Luz, arrivé en toute hâte, se prosterna au bord de l'abîme en invoquant le secours de Dieu, puis, attaché à une corde, il se laissa descendre jusqu'au malheureux jeune-homme qui expira dans ses bras après avoir reçu les secours de la Religion. La mort de ce jeune-homme, survenue après tant d'autres au même lieu, décida les montagnards à construire, dans le roc même, une longue corniche telle que l'on pût y passer en sécurité, même à cheval. Ce travail remarquable fut exécuté en 1762 (Jean Bourdette, Annales du Labéda, tome IV, Toulouse 1899, pages 154-155).

Le dossier a retenu de lui huit lettres s'échelonnant de 1768 à 1774.

La première en date présente, seule, un intérêt anecdotique assez savoureux. Elle est du 12 juillet 1768.

Après avoir recopié les clauses d'un acte daté de 1425, le curé de Luz poursuit : « Il y a à Barèges très bonne compagnie, un ambassadeur de Danemark. Mylord xxx (5) doit y venir. C'est le favori du roi d'Angleterre qui aurait dit-on été son premier ministre si la voix du peuple anglais avait été pour lui. On croit que nous lui avons l'obligation de la dernière paix. Il est annoncé et recommandé par le ministre et par Mgr le Maréchal duc de Richelieu.

5. Visiblement le scripteur n'a pas su orthographier le nom de ce personnage entendu sans doute au vol et mal saisi. On lit un « B », puis en surcharge quelque chose comme « ou » : s'agit-il de lord Bute ?

Monsieur Du Gravier commandant y a mis le sieur De Bordeau (6), médecin de l'Hospital en prison, vingt-quatre heures, on ne sait pourquoi. Les amis de Mr. le Commandant ont exigé qu'il ne s'en plaindrait point. Ce qu'il a promis. Il avait empêché le fils de ce médecin qui est son survivancier dans cette place de s'y rendre pour y faire son service sous le prétexte qu'il était député au Corps par le Parlement de Navarre pour l'affaire qui s'était passée dans un bal à Pau (pour) le carnaval. Mais il vient de s'y rendre par ordre formel du ministre.

6. Théophile de Bordeu, le grand nom du thermalisme pyrénéen au XVIIIe siècle, né à Izeste près d'Arudy (64260), en 1722, et mort à Paris en 1776.

Mgr de Seignelai colonel du régiment ayant voulu donner les violons aux dames Mr le Commandant s'y est fort opposé par rapport au deuil de la Reine. Ils ont cependant joué. On tache de raccommoder ces messieurs.

J'aurai l'honneur de vous entretenir plus amplement des anecdotes que cet endroit pourra fournir pendant la saison puisque vous le souhaitez.

Malheureusement, le curé de Luz semble n'avoir pas donné suite à sa chronique des bains de Barèges ; du moins les lettres conservées par son correspondant, le commandeur, ventilent d'autres sujets, plus austères. Ainsi, la dernière en date des lettres du curé Cantonnet est bien représentative de l'ensemble des questions abordées dans cette correspondance d'affaires.

(Du 8 août 1774) : « Monsieur, il est très vrai que j'ai eu l'honneur de venir plusieurs fois à votre auberge. La première fois je ne crûs point devoir interrompre votre conversation particulière avec le sieur Noguès et les deux autres fois j'ai eu le malheur de ne pas vous y trouver ce qui m'obligea de vous faire remettre la liste que vous m'aviez demandé devant aller diner et me baigner à Saint-Sauveur.

J'ai été très mortifié que vous n'ayez pas voulu accepter ma maison pour votre logement et que vous m'ayez refusé de me faire l'honneur de manger chez moi.

A l'égard des comptes de l'Eglise j'ai des pièces en main qui prouveront toujours ardemment qu'il n'a pas été en mon pouvoir de les faire rendre et que les obstacles sont venus de la part de votre fermier et de la négligence des consuls. Encore une fois je n'ai point la force coercitive. Je n'ai pu qu'exhorter, prier et solliciter cette reddition des comptes et je l'ai toujours fait, la preuve en est aisée. Je n'ai jamais eu en mon pouvoir la transaction de 1750 ni ne l'ai vue depuis que je la signai.

Pour ce qui concerne la muraille si ceux qui vous en ont parlé avaient été de bonne foi et bien intentionnés, ils vous auraient montré la police que je passai avec les ouvriers et vous auriez vu alors que la muraille qu'on a fait n'est nullement celle qu'on devait faire puisqu'ils devaient faire le mur de séparation en long et non en travers. Ce qui nous fait perdre un espace considérable pour y mettre les fruits décimaux. Je le dis aux ouvriers lorsqu'ils y travaillaient. Ils me dirent que Fabas alors consul, leur avait dit de le faire comme cela. Je fus forcé de me retirer. Lorsque les ouvriers ont demandé leur payement je leur ai répondu qu'ils n'avaient qu'à lire la police et l'exécuter et quant à l'ouvrage fait ils n'avaient qu'à s'adresser à celui qui le leur avait fait faire. Je ne crois pas qu'en cela on puisse agir avec plus d'exactitude ni de justice, puisque si j'ai tort c'est de ne pas céder à la communauté un espace qui appartient aux décimateurs et dont ils ne peuvent point se passer qu'en mettant les fruits décimaux pêle-mêle comme l'on dit, et l'un sur l'autre comme l'on fait.

Vous me rendez justice. J'aurais eu tort en effet de me mêler de faire placer le second confessionnal après les désagréments essuyés à l'égard du premier. Si j'avais été appelé lorsque vous avait fait bruler certains meubles de la sacristie je vous aurais fait observer que le tour de dais que nous avons je l'avais fait donner par feu Souberbie pour la Fête-Dieu et pour les processions du Saint-Sacrement et qu'en faisant brûler celui dont nous nous servions pour porter le Bon Dieu aux malades c'était nous mettre dans le cas d'en faire un autre ou de nous servir toujours du plus beau contre l'intention du donateur. Quoique Dieu soit toujours le même, l'église admet cependant différents ornements suivant les différentes solennités.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. CANTONET (sic) curé de Luz. »

Autant l'écriture et le style du curé de Luz reflètent une relative indigence, autant l'écriture et le style d'un autre prêtre de Luz, tertionnaire celui-là, du nom de Lacaz, témoignent d'un niveau culturel plus relevé. Dans une lettre du 23 avril 1773, écrite à Tarbes, il s'adresse en ces termes au Commandeur: « Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous vous êtes donné la peine de m'écrire et voici la réponse aux demandes que vous m'y faites. — Le sac de seigle de Luz pèse exactement cent quatorze livres et demi, poids de table ; et se vend, à peu près, 12 livres le sac cette année ; le sac de froment pèse aussi, poids de table, cent soissante et une livres, et se vend 15 à 16 livres le sac ; je ne puis vous procurer encore d'autres lumières relativement à l'état inséré dans la lettre.

... Tout ce que je sais très positivement, c'est qu'on s'occupe sérieusement de la reddition des comptes ; mais comme il y en à faire depuis 1750 inclusivement, l'opération mettra un peu votre patience à l'épreuve ; grâces au Seigneur, vous n'êtes pas dans la détresse.

Fasse le ciel que le pauvre tertionnaire ne s'y trouve jamais par l'exploitation de son petit revenu, pour l'en garantir, Monsieur, vous me permettrez de recourir à votre protection etc. »

Au cours d'un assez long post-scriptum, il explique qu'il se trouve à Tarbes pour recueillir les matériaux juridiques qui appuieront les prétentions du commandeur et se permet de lui suggérer quelques conseils sur la conduite à tenir dans la perception des dîmes. Car c'est là, bien sûr, le souci essentiel qui habite le commandeur vis-à-vis de ses lointaines possessions pyrénéennes, difficilement contrôlables : percevoir régulièrement les dîmes. Dans le but d'assurer une meilleure gestion, il a fait recopier la transaction de 1750 à laquelle le curé de Luz a fait allusion et que le tertionnaire signale comme n'ayant pas été suivie d'effet. Cette copie existe dans notre liasse, très explicite en ce qui concerne la vallée de Luz-Gavarnie : nous la proposons ici-même en annexe.

Les correspondants du commandeur ne sont pas seulement des ecclésiastiques. On y rencontre aussi des laïcs, en particulier ceux que le curé Cantonnet déclare être « ses ennemis jurés », les sieurs Noguès et Fabas, fermier. Ce dernier expédie, de Luz, le 20 mai 1773, une lettre qui, on s'y attendrait, ne peut être que de récrimination.

« Sans connaître le revenu que produisent les fruits décimaux que perçoit Mr le Commandeur de Valabre, je me suis engagé dans le Bail d'afferme que j'ai consenti en votre présence, dans lequel je vois clair plus de cent écus de perte. Si j'avais prévu que le domaine que possède Mr le Commandeur à Gavarnie était tel que je l'ai trouvé lorsque j'ai engagé Mr Noguès à s'y transporter pour vérifier et me mettre en possession sur l'état actuel de ce domaine, je me serais bien gardé de faire les offres ni consentir aucun acte d'afferme. Je ne sais si M. Noguès vous a rendu compte de son opération.

Dans le cas qu'il ne vous ait pas avisé, je vous préviens que dans le champ, que l'ancien fermier devait semer selon son obligation, il ne parait pas un seul germe de bled : le reste est entièrement détérioré, jusqu'à la grange, maison et murs de fermure. On prit des experts sur les lieux qui, quoique très portés à favoriser l'ancien fermier, ne purent s'empêcher de donner leur relation conforme à ce que je vous marque. Cette relation fut retenue par main de notaire. Si M. Noguès vous l'envoie vous serez surpris du peu d'administration qu'il y a eu dans ce bien, ce qui me cause un préjudice considérable.

J'étais parti de Lus dans le dessein d'affermer ce bien à des particuliers en des conditions justes ; personne n'en a voulu. Enfin, les pressant sur cette afferme il s'en trouve un qui en offrit 180 livres sans autre augmentation. Ce qui m'oblige de le garder.

Je vous avoue qu'il est très embarrassant pour moi, n'y étant pas à portée, je serai à même de le voir manger par les bestiaux, faute d'être bien fermé. »

La conclusion est nette, sans ambages : si je n'obtiens pas de vous, Commandeur, des dédommagements, il me sera impossible de remplir les obligations contractées.

Cinq ans plus tard (le 29 mars 1778) un écho de la détérioration économique rurale de cette région se retrouve, aggravé, dans une lettre, écrite en son château d'Haget, par un jeune chevalier grâce à qui nous apprenons que Joseph-Paul de Gautier-Valabre vient d'abandonner sa commanderie : « Tout le monde a appris dans ce pays-ci que vous aviez quitté la commanderie de Boudrac avec bien de la peine, surtout votre serviteur qui espère, quand il sera libre, vous aller voir. »

D'une graphie élégante, étonnamment moderne, cette lettre, écrite pour exposer des difficultés personnelles, se termine cependant sur un paragraphe en forme de supplique où le chevalier présente « la misère extrême de ce pays-ci qui se fait particulièrement sentir dans le village (Vieuzos, Hautes-Pyrénées). Les pauvres gens n'ont d'autre ressource que piller un curé qui est à la congrue et moi cadet de Gascogne à qui on chicane sa légitime. Ainsi si vous leur faites quelques charités elles seront bien placées. On priera Dieu pour vous et on bénira votre mémoire comme elle est chérie par les gens qui ont eu l'avantage de vous connaître. Ce curé d'ici m'a dit vous avoir écrit pour le même sujet si vous pouviez faire quelque chose pour les misérables, car je ne doute pas de votre bonne volonté. »

Comment, à la lecture de ces lignes, ne pas penser irrésistiblement aux événements qui, dix ans plus tard, devaient se déchaîner en tempête ?

Pièces justificatives - Etat de 1752

Dénombrement fait le 20 août 1752 par nous frère René de Leaumont, commandeur de Lugan et frère Jean Cantonnet, prêtre et curé de Luz en Barèges, commissaires et visiteurs généraux, avons requis le sieur Bernard Cantonnet, fermier général de la Commanderie de Boudrac, de nous déclarer et dénombrer tous les biens, droits, rentes et revenus que le seigneur commandeur de Mareillac possède au membre de Luz et ses dépendances.

Lus en Barèges

Le dit sieur Cantonnet nous a dit que le dit sieur commandeur perçoit la dîme dans toute la paroisse de Lus et ses annexes de Gèdre et Gavarnie, de toute sorte de grains, gros et menus, lin, foin, légumes, agneaux, laine, beurre et fromage de dix un, portés par les habitants et paroissiens dans la tour de l'église du dit Luz où les dîmes se partagent de la manière suivante.

Premièrement la fabrique de l'église du dit Luz prend sur le total du grain dix-sept sacs et demi de seigle, dont le demi, est pour les hosties.

L'archiprêtre de Sere prend de suite sur le même total des grains treize sacs et demi — mesure de millet et s'il ne se trouve point assez de millet, il prend en orge ce qui manque.

Le même archiprêtre prend pareillement une semblable pension plus ou moins forte dans chaque paroisse de la vallée.

Sur le même total de grains est encore prélevé la prémisse qui est un droit toujours fixe, soit que la dîme augmente ou diminué.

Il consiste en neuf mesures et trois-quarts de mesure de seigle pour le sieur curé, quatre mesures pour le tersionnaire et trois mesures et trois-quarts de mesure pour le Collège.

Plus en six mesures trois-quarts de mesure d'orge pour Mr le Curé, trois mesures un quart pour le tercionnaire et trois mesures un quart pour le Collège.

Tout ce dessus distrait, le partage du surplus est fait comme s'ensuit.

On en fait une pile de vingt-huit sacs et demi, de laquelle Mr le Commandeur en prend quatorze sacs et demi de laquelle M. le Grand-prieur en prend quatorze sacs. Le curé de Luz sept sacs et demi.

Le tertionnaire trois sacs. Le prébendé de la Tour un sac et demi.

Le Collège idem.

S'il reste encore du grain on le partage comme suit : dessus par proportion de ce qui reste dont on fait toujours vingt-huit portions ou mesures partageables.

Comme les vingt et huit et demi sur les agneaux se partagent comme il suit: on les divise en quatre portions égales. Mr le Curé en prend une sous le nom et titre de prémisse.

(Ici, en marge, on a inséré cette note : Le tertionnaire prend le tiers de cette première ; Mr le Curé a prétendu que cette prétention était injuste. La première devant être intacte pour le curé, d'autant mieux que le tertionnaire n'a produit pour appuyer sa demande ni titre ni preuve. Procès entre le curé et le tertionnaire prédécesseur de celui d'aujourd'hui. La question est encore indécise.)

De trois portions restantes des agneaux, Mr le Commandeur en prend la moitié. Le sieur curé le quart. Le prébendé et le tertionaire partagent le quart restant.

La laine et le lin se partagent de la même manière que les agneaux.

A l'égard du beurre et du fromage le dit sieur Commandeur en prend la moitié ; le dit sieur curé le quart et le prébendé et le tertionaire partagent le reste entre eux.

La dîme du foin ne souffre point le partage parce que chacun des décimateurs a son quartier marqué et l'usage est que cette dîme est abonnée à un faix de foin par journal de pré.

Plus le dit sieur Commandeur prend en seul l'entière dîme des terres qui lui sont renté dans les paroisses de Lus, Esquise, Sasos, Sassiz et Gèdre, ensemble la prémisse, le tout portable au grenier que le dit sieur indique aux lieux de Lus et de Gèdre.

Plus le sieur Commandeur prend en seul l'entière dîme et prémisse de quelques maisons de Gavarnie qu'on appelle Salles, Poquos, Fourcade, Soutanetz, Courtade et autres qui sont tenus de l'apporter dans le grenier du seigneur Commandeur.

Plus le sieur Cantonnet nous a fait observer qu'il y a pareillement des quartiers surtout du côté de Gèdre où les fonds entremêlés payent la dîme à différents curés de la vallée sous prétexte que les Géans qui les ont extirpés sont originaires de leurs paroisses et que ses terres ont été vendues par la vallée qui les jouiraient en commun, de manière que le curé de Lus quoi que chargé en seul du service de son annexe et d'administrer les sacrements à tous ses nouveaux habitants ne prend néanmoins la dîme à titre de Novalle que des défrichements faits par les anciens originaires de sa paroisse, ce qui a donné lieu aux ordonnances rendues par les seigneurs évêques de Tarbes qui déclarent que les familles des paroisses Sassin, Esquière et des êtres qui ont fixé leurs habitations dans celle de Gèdre, seront et demeureront pour toujours paroissiens du sieur curé ou vicaire de Gèdre avec défense d'en reconnaître d'autres et ont en même temps adjugé la quatrième partie des terres appartenant aux dites familles. Ensemble le carnelage du dit sieur curé de Luz sans qu'ils aient rien prononcé pour les trois-quarts des autres.

Dans ses mêmes quartiers le prieur de Sainte Marie, bénéfice possédé par un religieux de l'Ordre de Saint Benoît, perçoit la prémisse c.à.d. la quatrième partie de la dîme que, les particuliers retiennent devers eux pour les remettre à son fermier et portent les trois-quarts restants au prébendier de Luz.

Plus le sieur Commandeur prend encore diverses rentes en grain et en argent dans la ville de Luz, Gèdre, Gavarnie, Esquère, Vie et autres places de la vallée de Barèges suivant les reconnaissances anciennes et modernes, outre lesquelles la ville de Luz, Vic-du-plan et Esterre, consistant en six communautés, lui payent annuellement deux cents petits de rente pour le clos de Resquieu.

Plus la vallée de Broton, Brotou en Espagne, lui paye annuellement trente-six réaux faisant dix-huit livres de noble monnaye et ce pour le clos du Holle et du Porejarper situés dans la montagne de Gavarnie.

Les religieuses carmélites de Huesca font encore la rente annuelle de quinze livres jacqueses et ce pour le fief appelé le mont de Gavarnie Entomaril.

Le castelan d'Empose doit encore annuellement dix coffins moitié seigle et moitié orge qu'on appelle cebade ; chaque coffin (contenat) contenant neuf centerées, les quatre faisant le sac mesure de Mousson et ce pour le fief qui fut baillé par les hospitaliers de Gavarnie aux templiers du dit Mousson en Espagne.

Finalement le sieur commandeur possède près l'église de Gavarnie un hôpital, une grange, un moulin et un domaine, le tout contigu, noble et exempt de taille et de dîme.

Collationné etc.

(In fine, de la main de Joseph-Paul de Gautier-Valabre) : Je certifie que cet état est conforme à l'original que j'ai signé de l'archivaire et du sceau de l'Ordre.

(Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, 56 H 686).

Sources : Amargier Paul. Société des études du Comminges (Saint-Gaudens, Haute-Garonne). Page 213 à 221. - BNF

Anecdotes

Anecdotes