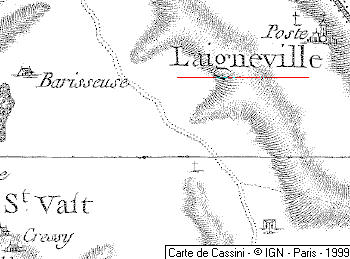

Département: Oise, Arrondissement: Clermont, Canton: Laigneville - 60

Domus Hospitalis Laigneville

Les titres qui nous sont restés sur la maison de Laigneville sont peu nombreux. Nous avons pourtant trouvé une charte au dos de laquelle on lit cette inscription :

Vente de la terre et seigneurie de Laigneville. Ce sont des lettres du roi Philippe-Auguste du mois de février 1222, par lesquelles ce monarque confirme et amortit la cession faite aux frères de la chevalerie du Temple par Philippe de Fayel et Ansou son frère, tous deux chevaliers, de tout ce qu'ils possédaient à Laigneville, apud Lengnevillam, d'une place plateau, et d'un cens de douze deniers à Mouchy, apud Monci : (Monchy-Saint-Eloi (Oise), arrondissement Clermont, canton, Liancourt), ainsi que de tout ce qu'ils avaient dans le fief de Guiard de Croy.

A l'époque dont nous parlons, les Templiers possédaient déjà à Laigneville des biens qu'ils avaient achetés des religieux de la Charité-sur-Loire, ordre de Cluny.

Leur prieur, nommé Gaudefroy, par ses lettres de l'année 1209, avait vendu aux chevaliers du Temple, pour le prix de huit mille livres, tout ce que le couvent possédait en terres, justice et seigneurie à Laigneville, apud Lanevillam.

Lagny-le-Sec Lanyacum Siccum : (Lagny-le-Sec, arrondissement Senlis, canton, Nanteuil-le-Houdouin)

Sennevières, Seneverias : (Sennevières, commune de Chevreville, arrondissement Senlis, canton, Nanteuil-le-haudouin)

La Hérupe, Hurupam : (La Hérupe, commune de Montreuil-aux-Lions (Aisne), arrondissement, Château-Thierry, canton, Charly)

Villers, près Gandelu, Vilers prope Gandeluz : (Villers-le-Vast, près de Gandelu, commune de marigny-en-Orxois, arrondissement et canton, Château-Thierry)

Queudes, Cubitos : (Queudes (Marne), arrondissement, Epernay, canton Sézanne)

Trouan, Troan : (Trouan-le-Grand et Trouan-le-Petit, (Aube), arrondissement Arcis-sur-Aube, canton, Ramerupt)

Chapelle-Vallon, Capellam Galonis : (Aube), arrondissement, Arci-sur-Aube, canton, Méry-sur-Seine)

Belleville, Bellamvillam : (Belleville (Aube), commune de Prunay-et-Belleville, arrondissement, Nogent-sur-Seine)

Montbazin, Montem Boisin : (Montbazin, commune de Courboin (Marne), canton, Condé-en-Brie)

Haulmé, Homiacum : (Haulmé et Tournaveaux (Ardennes), arrondissement Mézières, canton, Monthermé)

Gué d'Heuillon, vadum Dalionis : (Le Gué d'Heuillon, commune de Saint-Martin d'Heuille (Nièvre), arrondissement Nevers, canton, Pougues)

Chevru, Chevrotum : (Chevru (Seine-et-Marne), arrondissement, Coulommiers, canton, La Ferté-Gaucher).

Cette cession comprenait les moulins de Passy, molendina de Puiciaco

de Venizy, de Venesiaco : (Venizy (Yonne), arrondissement, Joigny, canton, Briéno-l'Archevêque)

de Longwé, de Longo vado : (Longwé (Ardennes), arrondissement et canton, Vouziers)

et tout ce que le prieuré de Sait-Julien de Sézanne : (Sézanne, (Marne), arrondissement Epernay) possédait dans la châtellenie de Provins, avec la grange de Pressigny, granchia de Pressigniaco..

En 1235, un seigneur du nom d'Eudes Carpentier de Laigneville, préoccupé du salut de son âme, se voua pour sa vie, se contulit ad mortem, à la maison de la chevalerie du Temple de Jérusalem, et à cette occasion déclara par des lettres données sous le sceau de l'official de Beauvais, du mois de novembre de la même année, faire aumône à la maison du Temple de tous ses biens, même de ceux qu'il acquerrait par la suite, sans aucune réserve, sauf ce qui était nécessaire à sa subsistance et à son entretien. En retour de cette libéralité, les Templiers déclarèrent le recevoir en leur confraternité.

La maison de Laigneville était située dans la grande rue du village. Elle comprenait une chapelle dédiée à saint Georges, avec cour et un grand jardin ; le tout clos de murs et aboutissant à la rue Leroy.

Devant l'hôtel de la commanderie se trouvait un grand enclos dans lequel il y avait un pressoir banal, et à deux cents pas plus loin un moulin à eau pour moudre blé, établi sur la rivière de Brèche.

Le Commandeur était seigneur de Laigneville, et avait toute justice sur les hommes du lieu, qui étaient, en 1495, au nombre de vingt-cinq.

Audit Lagneville sur les hommes qui sont XXV habitantz la religion a toute juridiction et justice levée. (Visite prieurale de 1495).

Le revenu du Temple de Laigneville était :

En 1495 de 84 livres. 8 sols.

En 1757 de 2575 livres.

Et en 1783 de 3500 livres, y compris le rapport du domaine d'Anchouarre, dont nous allons parler.

Anchouarre

Sur le bord de la montagne de Laigneville, on voyait une maison, jadis nommée la ferme d'Anchouarre, dont dépendait une centaine d'arpents de terre, situés aux triages d'Anchouarre, de Rébocart, de Landival et des Venelles, ainsi que plusieurs prés dans la rue Aveline.

Cette ferme était une dépendance de la commanderie, et leurs revenus, comme nous l'avons dit, se confondaient ensemble.

Commanderie de Laigneville Lire une publication sur la commanderie de Laigneville

Saint-Samson de Douai

Département: Nord, Arrondissement et Canton: Douai - 59

Domus Hospitalis Saint-Samson

L'administration de cet hôpital fut d'abord confiée à des femmes, aux sœurs de l'archevêque, nommées Marguerite et Liéiarde, sous la surveillance et la direction, pour le spirituel, du chapitre de Saint-Amé de Douai, qui y établit une chapelle dont les oblations et les dînes se partageaient entre lui et le curé de Saint-Albin, dans la paroisse duquel cette chapelle se trouvait.

Vers 1230, plusieurs frères de Saint-Sanson quittant leur hôpital de Constantinople, vinrent à Douai prendre la direction de leur maison. Ils voulurent y mettre un chapelain pour desservir leur petite église. Mais le chapitre de Saint-Amé s'opposa à son installation, par la raison que cette église ou chapelle était un bénéfice dont ils jouissaient depuis la fondation de l'Hôpital. Ce différent fut porté à la cour de Rome, et le pape Grégoire IX, tout en reconnaissant que la direction de la maison de Douai devait rester aux frères de Saint-Sanson, décida néanmoins que la desservance de la chapelle, avec le profit des oblations et des revenus attachés serait conservée par le chapitre de Saint-Amé.

Cette décision contraria beaucoup les frères de Saint-Sanson, et refroidit leur zèle, au point que plusieurs se retirèrent et que la discipline se relâcha parmi ceux qui restèrent. D'un autre côté les revenus de l'Hôpital avaient beaucoup diminué à la fin du XIIIe siècle. Beaucoup de biens avaient été usurpés, d'autres ne rapportaient presque plus rien. Un tel état de choses rendait le service de la maison presque impossible.

L'Hôpital de Constantinople n'était pas en position de venir au secours de sa succursale de Douai. Lui-même manquait de ressources, et l'éloignement ne pouvait faire espérer un secours continu et suffisant.

Il fallait donc prendre un parti, et sur l'avis des personnes recommandables qu'ils consultèrent, les frères de Saint-Sanson résolurent de demander leur réunion à l'ordre de l'Hôpital-Saint-Jean-de-Jérusalem. Ils présentèrent à cet effet une requête au pape Clément V qui, par sa bulle du 8 août 1309, fit droit à leur demande.

La maison de Saint-Sanson de Douai, devenue la propriété des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, eut d'abord pour administrateur un frère de l'Ordre ; ce qui lui fit donner le nom ne Commanderie de Saint-Sanson.

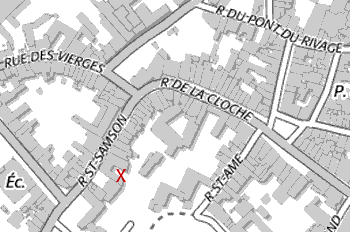

La maison était située sur la paroisse de Saint-Albin, et a donné à la rue où elle se trouvait, le nom de rue de Saint-Sanson, qu'elle conserve encore de nos jours.

Sa chapelle était dédiée à la Sainte Vierge et à Saint-Sanson. Elle passait au XIIIe siècle pour être très riche en ornements et objets précieux. Elle possédait notamment une grande croix d'argent qui renfermait de nombreuses reliques, et à laquelle les frères de Saint-Sanson attachaient le plus grand prix. Ils crurent devoir en constater l'état par une déclaration solennelle qu'ils publièrent vers 1236.

Voici cette pièce :

Nos A. preceptor Hospitalis Sancti Samsonis in Duaco et fratres nostri omnibus Christi fidelibus ad quos hec presens pagina pervenit, salutem in Christo.

Noverit universitas nostra quod in hac sancta cruce argentea incluse sunt reliquie multe ut pote de Cruce Domini, de corona Domini, de prosepe Domini, de presepio Domini, de columpna Domini, de cifo Domini, de mensa super quam manducavit Dominus ad cenam, de petra super quam jejunavit Dominus, de sudario Domini, de sicone Domini, de spongia Domini, de petra calvarie, de altare Domini, de panno in quo Dominus fuit involutus, de sepulcro Domini, de vestimento Beale Marie Virginis, de camisia dicte Marie, de cingulo Beate Marie, de tunica Domini, de Sancto Johane Baptista, de Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Andrea et Jacobo; de vestimento Beati Johanis Evangeliste, de brachio Sancti Luce evangeliste et Sancti Marci evangelisle, de Sancto Matheo apostolo et evangelista, de sancto Martino; de manna que pluit de Celo.

Ad istius rei testimonium paginant istam sigillo capituli nostri ad vos dirigirnus roboratam.

La maison de Saint-Sanson nous a laissé des censiers fort curieux du commencement du XIVe siècle. L'un d'eux, qui date de 1307, nous donne les quartiers et rues de Douai, où se trouvaient les maisons, au nombre de plus de cent, sur lesquelles l'Hôpital de Saint-Sanson percevait alors des cens et des rentes foncières. Il n'est pas sans intérêt de connaître ces anciennes dénominations locales.

Nous les reproduisons ici, telles que nous les trouvons écrites dans le manuscrit :

Dehors le Porte d'Arras.

Dehors ou dedens le porte d'Eskierchin.

En le Basse rue dedens le Porte d'Eskierchin.

A Deuwioel, en la rue qui va au Pont Sainte-Marguerite.

Entre le Pont Sainte-Marguerite et le Porte à Lestanque.

En la rue dedens le porte du pont de pierre.

En le Couture rue des Bouloires, sous le grant-rue d'entre les deux portes d'Eskierchin, en le rue Le Pendeur en le rue Ricordane, en le rue don Canel.

En le grant rue Saint-Aubin.

En la rue du moustier Saint-Aubin à la porte d'Oscre.

Ou Prêt.

En Basse rue Saint-Aubin.

En le rue que on dist à Le Fontaine au Havet.

En le Saunerie.

En le Macheclerie en la ruelle derriere les maisiaus.

Es vies maisiaus.

En le rue des Draskiers.

En la rue qui va de Saint-Pierre.

Ou maisiel as porées.

Dehors la porte des Wés en le rue des Taneurs.

En la neuve rue ki est contre la rue del Aubelet.

En le rue de Biaurepaire.

En le rue Maulevaut.

En le rue Fait en paille.

En le rue Pain apelle.

Devant le Temple priès de la porte.

En le grant rue Saint-Jakeme joingnant à le rue de Paris, à le rue de Le mote, sur le touket de le rue Fait en paille et sur le touket de le rue Carpentiere joingnant sur le grant rue.

En le rue de Laubelet.

En le rue Saint-Jehan.

Derriere La Magdelaine.

Dehors la porte de Canteleu.

En le rue des Escos.

Dehors la porte du markiet devant le Wés sour le touket si que on va à Barlet.

A Barlet.

Ou Cardonnoy.

En le premiere rue de Barlet au les devers la ville.

En la rue au chierf sur les halles des merchiers.

Entre le Porte au Chierf et le Porte Saint-Eloi.

Dehors le Porte Saint-Eloi.

En le rue Le Priestre de Saint-Nicolay.

A la porte du Cardonnoy joingnant as murs de la ville.

En la rue con dist de Le Sauch qui va de le rue de Laubiel as fours des euwes.

A le Porte Launoist.

En la paroisse Saint-Amet devant le Pont Bailleu.

Il y avait encore des cens et redevances foncières qu'on percevait sur des terres dans les villages des environs de Douai :

A Sin

Corbehem

Courcelles

Brebiers

Le Hargerie

Hennin

Roucourt

Plachi vers Lambres

Kyeri

Eskierehin

Esvin

Ostricourt

Dorignies

Fressaingh

Escarpel

Estrées, etc.

Le montant de ces cens portait 46 livres en argent, 66 chapons, 4 rasières d'avoine, 3 muids et 4 rasières de blé, à cinq sols la rasière, ce qui donnait 10 livres.

D'après le même censier de 1307, le domaine consistait, outre la maison de l'Hôpital :

En trois maisoncheles sous le fossé entre le porte d'Eskierchin et le porte du Pont de Pierre valant par an, quant elles sont luwées XXX sols.

Une maisonchele et un jardin en le Cousture, valant XLV sols par an et trois porées le semaine.

Trois maisons dales Lospital valant par an quand elles sont toutes luwées XI livres.

Et en VIII muis X rasieres II coupes de terre ahanaule pour cascune rasiere de terre XII sols valant LXIII livres et XVIII sols.

Le revenu général de la maison de Saint-Sanson, au moment où les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en prirent possession, était de 150 livres environ. Les charges annuelles montaient à 72 livres, I sol. 2 deniers, dont 30 livres pour l'entretien et les réparations des bâtiments et maisons appartenant à l'Hôpital.

En 1757, Saint-Sanson rapportait chaque année 925 livres, et en 1783, 1500 livres.

La Commanderie de Laigneville, avec ses dépendances, avait de revenu:

En 1583, 1.050 livres

En 1734, 3.195 livres

En 1757, 4.300 livres

Et en 1783, 6.460 livres.

Commandeurs de Laigneville

1371. Le chevalier Robert de Juilly, Grand-Prieur.

1376. Frère Guillaume de Senlis.

1411. Frère Jehan Berthier.

1495. Frère Pierre Cartier.

1509. Frère Jehan Féron.

1519. Frère Pierre Paillart.

1526. Le chevalier François Des Lyons, dit Des Espaulx.

1530. Le chevalier Antoine Des Lyons.

1546. Le chevalier Jehan Du Hamel.

1556. Frère Florent Petit.

1567. Frère Guillaume Le Brest.

1582. Frère Robert Eudes.

1626. Le chevalier Claude Perro.

1635. Le chevalier Antoine de Rosnel.

1640. Le chevalier Robert de Pigrai.

1655. Frère Jacques Asselin.

1678. Le chevalier Henri Coquebert de Nevelon.

1684. Le chevalier Jean-Baptiste de Gorillon.

1709. Le chevalier Jean-Baptiste Moyssant, prêtre conventuel.

1728. Frère Nicolas Labouret, prêtre conventuel.

1747, Le chevalier Etienne-Jean-Nicolas Cabuil.

1755. Le chevalier Pierre Denier, prieur de Saint-Jean-de-Latran.

1776. Frère François Aufrye, servant d'armes.

1786. Frère Lambert Wathour, chapelain conventuel.

Commandeurs de Saint-Sanson

1303. Frère Jehan d'Ypre.

1318. Frère Rogier Dufour.

1582. Frère Jehan Boullet.

1583. Frère Claude de Goix.

Sources: les commanderies du Grand-Prieuré de France — Eugène Mannier — Paris, Aubry et Dumoulin, 1872 (Paris)

Commanderies

Commanderies