Département de l'Ariège

Capoulet-et-Junac (09)

Commanderie de Capoulet, Capoulet-et-JunacDépartement: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Tarascon-sur-Ariège, Commune: Miglos — 09

Commanderie de Capoulet

Gabre

Domus Hospitalis Gabre

La réunion de la commanderie de Capoulet à celle de Gabre ayant été antérieure au pillage de cette dernière par les Huguenots, ses archives ne furent guère plus respectées. Cette circonstance nous empêche de pouvoir fixer d'une manière précise la fondation de l'hôpital de Capoulet, que nous croyons néanmoins pouvoir faire remonter aux dernières années du XIIe siècle.

Bien avant cette époque, différentes donations avaient été faites à l'hôpital de Jérusalem dans la contrée.

Villeneuve-d'Olmes

Domus Hospitalis Villeneuve-d'Olmes

Il est même question dans les archives d'une ancienne commanderie désignée sous le nom des Olmes (de Ulmis), que tout me porte à croire n'être autre que Villeneuve-d'Olmes, située dans le voisinage ; plus tard cette commanderie n'était plus mentionnée, il est à croire qu'elle cessa d'exister, quand les Hospitaliers établirent à Capoulet le centre de leurs possessions dans la contrée.

— En 1142, Beringuier Arnal, donna à l'Ordre de Saint-Jean, son fief du « Sallent. » Cette même année, dame Mabriffe, fille de P. de Cavanh, se dépouillait de tous ses biens en faveur de l'ordre entre les mains d'Yzarn de Roquefort, commandeur des Olmes.

— En 1168, Pierre d'Asnave cédait aux Hospitaliers son droit à un repas annuel pour quatre personnes, droit qu'il prélevait sur ses vassaux de Capoulet.

Arnave

Domus Hospitalis Arnave

— En 1149, au mois de Juillet, un membre de la famille, comtale, Raymond Roger, avait donné, une portion du territoire d'Arnave (près Tarascon-sur-Ariège), avec le consentement de Roger Bernard, comte de Foix, son neveu et de Bernard Roger son frère « .

— 1173. Mais parmi toutes ces donations, la plus importante fut celle que firent, le dimanche après l'Epiphanie de l'année 1172 (9 janvier 1173), noble Bernard de Foix, se femme et leurs enfants, Raymond et Bertrand, à l'hôpital de Jérusalem, à Baynaud-de-Verdun et à Pierre de Saint-André, religieux de cet Ordre, des rentes qu'ils possédaient à Capoulet, ainsi que de la dime du moulin vieux qu'ils avaient près du château de Foix.

— 1177. Quelques années plus tard nous trouvons la confirmation faite par Pierre et Baymond de Nielglos, de la donation faite par leur père des droits de leur famille sur la ville de Capoulet.

— 1177. L'ordre de Saint-Jean recevait du chevalier W. d'Arnave, une partie du territoire voisin, donation dont le comte Bernard Roger de Foix consentait à se porter leur caution: pendant que le seigneur W. d'Alsen donnait à l'hôpital, à son frère Pierre, Prieur de Saint-Jean de Toulouse, ses droits sur la terre de « Saos », jusqu'au jour où son neveu serait d'âge à être armé chevalier.

La commanderie de Capoulet ne fut constituée définitivement que plus tard ; car nous voyons pendant quelque temps encore, figurer à la tète des possessions de l'Ordre dans cette contrée les commandeurs des « Olmes » et de « Savartès »; ce ne fut que dans la première partie du XIIIe siècle, que ces différentes dénominations furent remplacées par celle de commandeurs de Capoulet.

— 1181. Mentionnons encore les donations que firent, Pierre d'Arnave de ses droits sur la ville de Sen, Brunet de Nielglos, des siens sur celle d'Essen, et B. de Babat, sur le territoire d'Enot.

— En 1202, Bogier d'Aniaux, du quart de la dîme de l'église de Saint-Vincent.

— En 1211, Arnaud de Castelverdun, de ce qu'il possédait dans le fort de Capoulet et son territoire.

L'inventaire que nous consultons, nous fournit en outre plusieurs témoignages de la faveur que prodiguaient les comtes de Foix à la maison de Capoulet et à ses vassaux. C'est ainsi que, le quatrième jour des kalendes d'août (28 juillet) 1292, nous voyons Vezian de Roquefort, écuyer, reconnaître au nom du comte de Foix, que les habitants de Capoulet étaient exempts de fouage envers ce dernier, comme vassaux de l'hôpital.

Le deuxième jour des nones de mai (6 mai) 1314, Gaston de Foix fit remise à ces mêmes habitants « à qui il voulait témoigner son affection, » du droit d'albergue de 50 sols que leur communauté lui payait annuellement.

Signalons encore l'acte par lequel noble Jourdain de Rabat, seigneur et baron de Nielglos, « voulant donner à Roger de Salesse, Commandeur de Capoulet, un témoignage de son amitié et de sa reconnaissance, pour les services qu'il en avait reçus, » céda pour toujours à l'hôpital le droit de prendre les bois de chauffage et de construction et, de mener paître les troupeaux dans sa forêt de las Quints, située dans la vallée de Nielglos, le samedi veille de Pâques 1343 (11 avril 1342).

Dans le courant du XIVe siècle, on vit quelques nobles dames, appartenant, l'une à la puissante maison de Rabat, l'autre à la famille comtale de Foix, venir successivement recevoir dans l'église de Capoulet, l'humble habit de soeur Hospitalière. L'Ordre de Saint-Jean ne négligea pas de leur témoigner sa reconnaissance pour le lustre que leur admission dans ses rangs lui donnait, dans la contrée et pour les largesses qu'elles avaient dû lui faire à cette occasion, car nous voyons dans cette période, à la tête de l'hôpital de Capoulet les nobles commanderesses, soeur Condor de Rabat (1325-1332) et soeur Sybille de Foix (1381-1393). Le nom de cette dernière ne figurant pas dans les généalogies de la maison comtale, ni de ses différentes branches, il est probable que Sybille de Foix, dont il est ici question, était une fille naturelle de Gaston Phébus.

En 1321, nous trouvons les paroissiens de Niaux, vassaux de l'hôpital, en révolte complète contre l'autorité ecclésiastique: ils refusaient obstinément de payer les dîmes et les prémisses de leurs terres. Devant cette attitude, l'évêque de Pamiers eut recours aux mesures de rigueur et à la requête de l'archidiacre P. Audaric lança les foudres de l'excommunication contre les révoltés. Après avoir persisté longtemps dans leur rébellion, ces derniers prirent enfin le parti de demander grâce; « désirant redevenir vrais enfants de l'église et reconnaissant leur faute, » ils envoyèrent des députés pour apporter leur soumission à l'évêque.

Les guerres religieuses produisirent à Capoulet, comme au chef de la Commanderie, à laquelle il venait d'être réuni, bien des désordres et des ruines. Sa position retirée au milieu des montagnes, ne préserva pas cet établissement des dévastations des Huguenots; car la visite de 1648, ne constate plus sur cet emplacement que l'existence d'une petite chapelle située dans l'enceinte des murailles de l'ancienne commanderie. Les vassaux de l'hôpital ou leurs voisins tâchèrent de leur côté de profiter des embarras du commandeur, pour usurper ses droits et s'insurger contre les usages respectés jusqu'alors. Nous trouvons en 1627, le Commandeur occupé, à exposer au Parlement de Toulouse, que ses vassaux de Capoulet refusaient de travailler les terres de l'hôpital; la cour plaça la commanderie sous la sauvegarde royale et enjoignit aux habitants d'y venir faire les journées de travail prescrites par les coutumes du pays. Ce même Commandeur assignait en même temps en justice les consuls de la ville de Sigier, pour leur faire défendre de mettre un bailli à Capoulet, « et de se rendre dans cette ville le jour de la fête, en y transportant leurs livres consulaires, comme si la juridiction lui en appartenait. »

Liste des Commandeurs de Capoulet.

------1142. Isarn de Roquefort, commandeur des Olmes.

------1172. Raymond de Verdun.

------1181. Benoit.

------1182. Bernard de Gavaldan.

1202-1211. Bernard de Videnhac, Commandeur de Savartès ou de Capoulet.

1217-1218. Pierre de Saquet.

1230-1232. Bernard-Amiel dePailhès

1231-1251. Bernard de Durban.

1258 1259. Pierre Boyer.

1260-1265. Pierre Vascon.

1266-1269. Bernard del Mas.

1281-1282. Géraud de Colomb.

1283-1284. Jean de Muret.

1285-1286. Guillaume Castel.

1288-1290. Pierre de Saint-Sernin.

1292-1304. Guillaume de Guerrejat.

1316-1317. Raymond de Sacquet.

1317-1332. Soeur Condor de Rabat.

1236-1340. Hugues de Gavarret.

1341-1342. Gailhard de Sales.

1343-1345. Roger de Salesse.

1346-1347. Huges de Gros.

1347-1350. Arnaud de Saint-Martin.

1353-1351. Guillaume de Montaigut.

1354-1355. Olivier de Raffin.

1355-1364. Bernard de Spaon.

1361-1365. Berengier de Saint-Félix.

1374-1376. Guillaume de Calatrave.

1381-1393. Soeur Sybille de Foix.

1408-1410. Jean Sabathier.

------1438. Bernard de Montlezun.

(Vers 1500 réunion de Capoulet a Gabre)

Sources: A. Du Bourg, Histoire du Grand Prieuré de Toulouse — Toulouse — 1883.

Gabre (09)

Commanderie de GabreDépartement: Ariège, Arrondissement: Pamiers, Canton: Le Mas-d'Azil — 09

Commanderie de Gabre

Membres

Inconnus: Alvich, Alviès, Anham, Anhel, Aniaux, Asciac, Asnac, Astuech, Ausac, Aymat, Belvé, Bouau, Buac, Castelnovel, Enat, Essem, Gisters, Golier, Hornollac, Molières, Nielglos, Olhet, Saint-Hugues, Sorsen, Ures, vallée de sos, Videlhac.

Anhaux

Département: Pyrénées-Atlantiques, Arrondissement: Bayonne, Canton: Mauléon-Licharre - 64

Domus Hospitalis Anhaux

Arbieg

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Sabarthès, Commune: Niaux - 09

Domus Hospitalis Arbieg

Anavre

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Sabarthès, Commune: Tarascon-sur-Ariège - 09

Domus Hospitalis Anavre

Bachy

Département: Ariège, Arrondissement: Saint-Girons, Canton: Couserans Est, Commune: Esplas-de-Sérou - 09

Domus Hospitalis Bachy

Cabannes

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Les Cabannes — 09

Domus Hospitalis Cabannes

Capoulet

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Sabarthès, Commune: Niaux - 09

Domus Hospitalis Capoulet

Lujat

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Sabarthès, Commune: Ornolac-Ussat-les-Bains - 09

Domus Hospitalis Lujat

Mercus

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Sabarthès, Commune: Bompas - 09

Domus Hospitalis Mercus

Niaux

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Sabarthès, Commune: Niaux - 09

Domus Hospitalis Niaux

Pailhès

Département: Ariège, Arrondissement: Pamiers, Canton: Le Mas-d'Azil — 09

Domus Hospitalis Pailhès

Prades

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Ax-les-Thermes - 09

Domus Hospitalis Prades

Sem

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Sabarthès - 09

Domus Hospitalis Sem

Sentenac

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Sabarthès - 09

Domus Hospitalis Sentenac

Savarthès

Département: Haute-Garonne, Arrondissement et Canton: Saint-Gaudens, Commune: Saint-Médard - 31

Domus Hospitalis Savarthès

Suc

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Sabarthès - 09

Domus Hospitalis Suc

Taparouch

Département: Ariège, Arrondissement: Pamiers, Canton: Arize-Lèze, Commune: Sabarat - 09

Domus Hospitalis Taparouch

Unac

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Sabarthès, Commune: Niaux - 09

Domus Hospitalis Unac

Ussat

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Sabarthès, Commune: Niaux - 09

Domus Hospitalis Ussat

Verdun

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Les Cabannes — 09

Domus Hospitalis Verdun

Tarascon

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Sabarthès, Commune: Tarascon-sur-Ariège - 09

Domus Hospitalis Tarascon

Vicdessos

Département: Ariège, Arrondissement: Foix, Canton: Sabarthès - 09

Domus Hospitalis Vicdessos

Par suite d'événements que nous aurons à raconter tout à l'heure, les archives de cette Commanderie ont presque entièrement disparu et nous ne pouvons restituer son passé qu'à l'aide d'un inventaire composé dans le courant du XVIIe siècle. Cet établissement de l'Ordre de Saint-Jean, ainsi que ses nombreuses dépendances, se trouvaient situées au milieu des montagnes les plus sauvages du pays de Foix (aujourd'hui partie méridionale du département de l'Ariège).

L'Hôpital de Gabre existait avant la fin du XIIe siècle; nous trouvons, en effet, la donation du fief de « Castanes », qui lui fut faite en l'an 1191. Mais, à part cette donation et celle du fief des « Algarilhes », faite le troisième jour des Ides de juin 1259, par Bernard de Montmaur à Guillem Arnaud, Commandeur de Gabre les autres nous sont complètement inconnues et nous serons forcés d'énumérer les dépendances de cet établissement, sans pouvoir indiquer leur provenance.

Vers la fin du XIIIe siècle, nous trouvons le commandeur de Gabre en procès avec Arnaud Garsie, abbé du Mas-d'Azil; il s'agissait de leurs droits respectifs sur les territoires « d'Aron, Molières et Taparou. » L'affaire fut remise à l'arbitrage de Bernard d'Aure, Commandeur de « Saint-Jean del Thor » et de Pierre Allemand, diacre; ceux-ci, le 3 des Nones de novembre 1280, en présence de Nicolas, évêque de Couserans et d'Isarn, abbé de Combelongue, rendirent leur sentence, par laquelle la seigneurie d'Aron était reconnue à l'abbaye, tandis que Molières et Taparou appartiendraient par indivis à l'abbé et au commandeur. Il fut décidé, en outre, que les différends qui surviendraient à l'avenir entre les deux parties seraient jugés par l'évêque de Couserans et l'abbé de Combelongue.

Sentant sans doute le besoin de construire une bastide fortifiée à la place de la ville de Gabre, le commandeur s'adressa au Grand-Prieur de Saint-Gilles, qui conclut, le 6 mars 1283, un traité de paréage avec le roi de France, malgré les protestations du comte de Foix, alors prisonnier du roi d'Aragon. Par cet acte, les Hospitaliers cédaient à la couronne la moitié de toute la juridiction haute, moyenne et basse qu'ils avaient au lieu de Gabre, en échange de l'érection des murailles de la future ville.

Quelques années plus tard, la ville que les fondateurs avaient appelée la Bastide de Plaisance existait déjà. Nous voyons, en effet, ce même Prieur, Foulques de Villaret, obligé d'intervenir entre le commandeur et les habitants de cette bastide, pour régler des difficultés relatives au casuel dû au vicaire perpétuel. Le commandeur s'engagea dans cet accord à faire en sorte que les paroissiens de la Bastide n'eussent à payer, à l'occasion de leurs mariages, « que 15 sols tournois pour la bénédiction nuptiale, plus 3 deniers tournois pour le repas du prêtre et de son clerc, et pour les enterrements, le meilleur habit ou la meilleure robe possédé par le défunt lors de son décès. » (5 octobre 1292).

Eglise des Hospitaliers de Gabre — Sources: Mairie de Gabre

Comme nous l'avons vu plus haut, les localités de Molières et de Taparou dépendaient en partie de l'Hôpital, le commandeur y partageant la juridiction avec le comte de Foix (09) et l'abbé du Mas-d'Azil (09). Par suite des malheurs de la guerre ou de quelques désastres particuliers, ces deux petites villes étaient devenues, dans la première partie du XVe siècle, presque entièrement ruinées et dépeuplées. Aussi le comte de Foix et l'abbé du Mas-d'Azil, trouvant que les habitants étaient trop peu nombreux pour les indemniser des frais d'entretien de leur tribunal, des gages de leurs juges et autres officiers de justice, proposèrent-ils au commandeur de Gabre de transporter le siège de leur juridiction commune dans la ville de Sabarat (09), dont ils étaient seigneurs, et où l'Hôpital possédait de son côté de nombreuses rentes. Le commandeur accepta la proposition, en se réservant la faculté d'établir un bailli pour exercer la justice civile et criminelle dans les lieux de Molières et de Taparou, conjointement avec les juges de Sabarat, et le droit de recevoir les serments des consuls des deux villes. Moyennant ces réserves, les trois seigneurs prononcèrent, le 31 mai 1429, l'adjonction de Molières et de Taparou à la juridiction de Sabarat; mesure qui, malgré les précautions du commandeur, devait être fatale à la prospérité de ces deux localités; car elles continuèrent à décroître et finirent par n'être que de simples hameaux.

Vers le commencement du XVIe siècle, à la commanderie de Gabre, fut réunie celle de Capoulet (à l'ouest de Tarascon-sur-Ariège 09), située, ainsi que ses nombreuses dépendances, dans la vallée supérieure de l'Ariège. A partir de ce moment, cette circonscription, affectée aux chapelains ou aux frères servants de l'Ordre, porta le nom de commanderie de Gabre et de Capoulet.

Bientôt après s'ouvrit pour elle une période tourmentée. La Réforme avait fait des progrès rapides dans tout le comté de Foix. Protégés par les seigneurs, les ministres y propageaient tout à leur aise leurs doctrines, et les protestants ne tardèrent pas à se montrer en armes de tous côtés. Pamiers, le Mas-d'Azil, Saverdun (09) étaient leurs principaux centres dans la contrée, et de là, leurs bandes, qui trouvaient de la sympathie dans les régions avoisinantes, s'y répandaient librement, brûlant les monastères, massacrant les prêtres et portant la désolation et le ravage dans les propriétés des catholiques et dans les villes qui n'avaient pas embrassé leur parti. Aussi avons-nous vu plus haut, dans les plaintes adressées en 1588 par le receveur général du Grand-Prieuré à Messieurs les Trésoriers de France, que le commandeur de Gabre avait été complètement privé de ses ressources pendant cette période. Lors de la reprise des hostilités, en 1620, les protestants du Mas-d'Azil furent les premiers à répondre à l'appel aux armes lancé par le duc de Rohan et recommencèrent aussitôt leurs courses et leurs dévastations dans les environs. Ils s'emparèrent de la ville de Gabre, du château de la commanderie, et les mirent au pillage. Favorisés par les habitants, ils détruisirent l'église et, près de ses ruines, convertirent une maison en Temple pour leurs assemblées particulières.

De la tour de Gabre, devenue pour eux un formidable centre d'action et un important point stratégique, ils commandaient toute la contrée et portaient leurs courses dévastatrices dans tout le voisinage: ils en demeurèrent les maîtres jusqu'à la fin de la guerre, et les chevaliers de Saint-Jean ne purent rentrer en possession de leur antique manoir qu'après la conclusion de la paix. Mais en présence des maux que la garnison huguenote de Gabre avait fait subir à tout le pays, et voulant en prévenir le retour dans l'avenir, les états de Foix ordonnèrent la démolition de ces remparts. Le gouverneur, messire de la Forêt Toiras, se transporta lui-même sur les lieux pour veiller à l'exécution de cette ordonnance, et il ne resta plus de la fière tour qui dominait tout le pays qu'un grand amas de ruines. Quelques années plus tard (1648), le chevalier François-Paul de Béon, fermier de la Commanderie, fit élever auprès de ces monceaux de décombres une « fort jolie maison de forme carrée qui était défendue par deux guérites de pierre, s'élevant à ses deux angles, et par une meurtrière placée au dessus de la porte. »

Quand la paix définitive eût mis fin à cette longue période de guerres religieuses, le commandeur de Gabre, après avoir inutilement essayé de persuader aux protestants la nécessité de réparer les dommages qu'ils lui avaient causés, porta ses plaintes au Parlement de Toulouse; il réclamait la restitution des meubles et autres valeurs qu'on lui avait enlevés lors de la prise de Gabre, et le rétablissement dans cette ville du culte catholique. La cour de Toulouse fit droit à sa requête et, par sa sentence du 27 septembre 1640, elle ordonna que l'église de Saint-Laurent de Gabre serait rendue au culte, que le Temple des religionnaires serait démoli, et que les objets appartenant à la Commanderie lui seraient restitués. Rentré en possession de l'église, le commandeur eut à pourvoir à sa réédification, car la toiture n'existait plus, et prêtres et fidèles étaient exposés pendant les offices à toutes les intempéries du dehors. Le chevalier de Béon ne se contenta pas de ces restaurations indispensables, mais il se préoccupa encore de l'ornementation du sanctuaire, et fit exécuter par « Jacques Damien, maître peintre de Thoulouze » au prix de 25 livres, un tableau représentant la sainte Vierge, et qu'il fit placer derrière le maître-autel. Les archives contiennent le récit des démarches qu'il tenta inutilement auprès du comte de Barreau, du sieur de Lapasse et du comte de Treville, successivement gouverneurs du château de Foix, pour rentrer en possession de la grosse cloche que messire de la Forêt avait fait enlever à l'église de Gabre, lors de la démolition des fortifications, et qui servait à l'horloge de ce château. Mais il était une perte qu'on ne pouvait réparer: c'était celle des vieilles archives de Gabre et de Capoulet, brûlées dans l'incendie du château. Cette perte entraîna pour les Hospitaliers celle des rentes de Pailhès, des dîmes de Bordes, de Sabieurat, du Cariât, d'Artigat, de Taparou, qui avaient été usurpés pendant la dernière période et dont les commandeurs ne purent obtenir la restitution.

Pendant la période de paix qui suivit toutes ces agitations, nous nous contenterons de signaler une transaction conclue le 19 mai 1631 entre le commandeur Jean d'André et les consuls de Sussan, au sujet de l'exercice des droits seigneuriaux. Par cet accord, « les habitants et bientenants de Sussan seront tenus de faire guet et garde dans le chasteau du commandeur, conformément aux arrests de reiglement donnes en pareils cas en temps de guerre, savoir les habitants en personne et les bientenants par leurs métayers, à la charge néantmoings, que le chasteau soyt en estât de deffense et que les habitants y puissent retirer leurs personnes et leurs commodités avec sûreté. » Les consuls reconnurent en outre le commandeur pour leur seigneur haut justicier.

Un inventaire dressé en 1631, nous donne la description de cette petite place de guerre: elle consistait en une tour entourée d'une palissade et d'une terrasse avec sa porte à herse et pont-levis, précédée par un ravelin à deux portes: l'armement intérieur ne répondait pas à la puissance de ces murailles; car l'inventaire ne mentionne qu'un mousquet, une arquebuse de guerre avec leurs fourches et leurs accessoires et un croc de fer ou demi-piques. En 1698 un incendie vint détruire complètement le château de Sussan.

Ce fut sans doute, pour réparer les désastres qu'avait subi l'hôpital de Gabre, qu'on lui adjoignit la petite commanderie de Saint-Hugues, située dans la partie méridionale du Quercy vers 1630.

Il paraît du reste que la prospérité ne tarda pas à renaître pour la commanderie. A la fin de son règne, Louis XIII, ayant ordonné l'aliénation d'une partie du domaine de la couronne, les consuls de Gabre profitant de l'absence des commandeurs, s'étaient rendu acquéreurs de la portion de la juridiction que les Hospitaliers avaient cédée au roi par le traité de parcage de 1233. A son retour de Malte, le commandeur Bernardin Mingaud, sollicita la faveur de pouvoir surenchérir, et le 19 décembre 1659, il acquit la moitié de la haute justice de Gabre au prix de 160 livres; de sorte qu'à partir de ce moment, il se trouva seul seigneur temporel et spirituel de cette localité.

A part Sussan, Pailhers, Taparon et Moulères, les autres membres de la commanderie dépendaient primitivement de celle de Capoulet.

Commandeurs de Gabre

1254-1260. Guilhem-Arnaud.

--------1263. Bernard Sstraderii

--------1275. Pierre de Saint-Sernin.

--------1280. Guilhem-Arnaud. (2e fois)

1255-1295. Huges de Lite.

1296-1299. Raymond de St-Martin.

1323-1324. Trimond de Saint-Brisse.

--------1348. Arnalde Saint-Martin.

--------1360. Bérengier de Saint-Félix.

--------1461. Guillaume Roques.

1479-1488. Mouchant de Vitomont.

--------1502. Raynaud Falguières.

1507-1532. Pierre Joasendy.

--------1541. Jean Grenier.

--------1549. Géraud de Bonnes.

1576-1582. Antoine Massé.

1597-1598. François Merle.

1599-1612. Dominique de Cortade.

1624-1625. Thomas d'Isouard.

1626-1641. Jean d'André.

1641-1649. François Martin.

1650-1658. Pierre Froment.

1659-1663. Bernardin Mingaud.

1664-1665. Jean Pol.

1675-1677. Jean de Bonard.

1685-1695. François de Laugeyret.

1714-17)9. Claude Caille.

1730-1735. N. Simon.

1737-1741. Jean Augarde.

1752-1765. François Honorat.

1780-1789. N. Don.

Sources: Du Bourg, Antoine. Histoire du grand prieuré de Toulouse et des diverses possessions de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans le sud-ouest de la France, avec les pièces justificatives et les catalogues des commandeurs. Editeur: L. Sistac et J. Boubée Toulouse 1883

Nougarède (la) Pamiers (09)

Pamiers ou La NougarèdeDépartement: Ariège, Arrondissement et Canton: Pamiers — 09

Pamiers ou La Nougarède

Je place ici la Nougarède ou la Cavalerie, sans en être totalement sûr

Dom Vaissette prétend que le sixième jour des kalendes de novembre de l'année 1136, le comte Roger de Foix et dame Chimène sa femme, fondèrent à la Nougarède le premier établissement des Templiers dans le pays.

L'étude sur le Temple de Toulouse et celui de Laramet nous a donné la preuve de l'inexactitude de cette assertion. Quoiqu'il en soit, dans la charte de donation figurant parmi les preuves de l'histoire du Languedoc, et dont les archives de la commanderie n'ont conservé qu'une copie inscrite dans un autre document, nous lisons que le noble couple donna, entre les mains d'Amélius, évêque de Toulouse, à Dieu et à la sainte milice du Temple, représentée par les chevaliers Arnaud de Bédos et Raymond de Gaure, leur fief de la Nougarède, en franc-alleu.

Ce territoire, « placé sous la sauvegarde divine et limité par des croix suivant l'usage, » s'étendait de la forêt de « Silva corta », jusqu'à l'Ariège et devait porter désormais, d'après la volonté du donateur, le nom de Villedieu.

Le comte Roger ajoutait à cette donation des privilèges, qui témoignent de toute sa sympathie ; ainsi il leur accordait le pâturage pour leurs troupeaux dans tous ses bois et exemptait eux et leurs vassaux des droits de leude, de péage et d'usage dans toute l'étendue de sa terre.

Cette importante donation avait pour témoins un grand nombre de puissants seigneurs du pays, qui voulurent s'y associer en apposant leurs sceaux à la suite de ceux du comte et de la comtesse de Foix: c'étaient Roger de Durban, Guillaume d'Asnave son fils, Arnaud de Verniole, Pons de Gramont, Bernard Athon d'Estrobal et Berenger de Brugal.

Dupuy, Histoire de la condamnation des Templiers.

Nous devons par suite nous borner à mentionner la fin lugubre de cet établissement. Son commandeur, Jehan de la Cassagne, après s'être fait inscrire parmi les défenseurs de son Ordre, fut arrêté à son tour ; soumis à la torture, il avoua tous les crimes qu'on lui imputait et fut brûlé avec quatre de ses compagnons sur la place de la Cité à Carcassonne (20 juin 1311).

Après la suppression de l'Ordre du Temple, la Nougarède fut adjugée aux Hospitaliers, qui la conservèrent tout d'abord en commanderie. Cette dernière n'eut jamais du reste un grand développement. Le seul document de quelque intérêt que nous trouvons dans ses archives est le récit de débats survenus entre le commandeur et l'autorité civile de Pamiers. Le premier s'appuyant sur la charte de 1136 et sur les privilèges qui y étaient concédés par le comte de Foix, prétendait avoir la seigneurie entière de tout le territoire de la Nougarède ; le Prévôt de Pamiers lui fit inhibition d'exercer la haute justice dans ce lieu qui faisait partie des dépendances immédiates de la cité. Le chevalier adressa alors ses réclamations au Saint-Siège et obtint en effet des lettres apostoliques confirmant les privilèges de l'Ordre et ceux de sa maison en particulier ; il les fit publier aussitôt sur l'échafaud « al cadafal » de l'église du Camp à Pamiers. C'était la guerre ouverte et déclarée qui menaçait de durer de longues années, lorsque les parties résolurent de terminer leur différend à l'amiable. Le document en question nous introduit dans l'église des Frères Mineurs de Pamiers ; aux pieds du maître-autel siège le « Révérend Père en Dieu, Mgr l'Evêque de Pamiers ; devant lui se présentent d'un côté noble Sire Mgr Guillaume de Morilhon, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean et commandeur de Notre-Dame de la Cavalerie ou de la Nougarède, et, de l'autre, savants et discrets personnages, Messire Jean de Roquefort, juge mage du comté de Foix, Maître B. de Serre, Prévôt de Pamiers, et Maître B. dels Baratz, procureur des consuls de la ville. »

La fin du parchemin ayant disparu nous ne pouvons savoir quelle sentence prononça l'Evêque, (mai 1461).

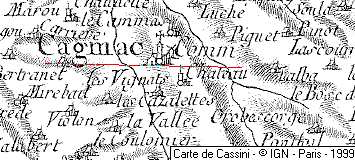

Le peu d'importance de cette commanderie en amena la suppression à la fin du XVe siècle, et l'adjonction à celle de Caignac. Depuis cette époque nous ne trouvons dans ses archives aucun fait digne de remarque.

Commandeurs Hospitaliers de la Cavalerie de Pamiers ou la Nougarède.

1409-1410. Bertrand d'Azémar.

1410-1411. Georges de Marmaran.

1467-1468. Guil., de Morilhon.

Sources: A. Du Bourg, Histoire du Grand Prieuré de Toulouse — Toulouse — 1883.

Saint-Quirc (09)

Domus Hospitalis Saint-QuircDépartement: Ariège, Arrondissement: Pamiers, Canton: Saverdun — 09

Domus Hospitalis Saint-Quirc

Saint-Quirc

— Sanctus Quiritius

— Commanderie dépendant de Boulbonne, unie à celle de Caignac (XVe siècle).

Nous ne trouvons, ni pour l'une, ni pour l'autre de ces dépendances de l'Hôpital du Thor, l'acte de donation. Peut-être la première fut-elle acquise à l'Ordre en échange de la ville de Bonnac, nous ne retrouvons plus la mention dans les archives. Toujours est-il que, sans qu'il en ait été question auparavant, nous trouvons au commencement du XIVe siècle cette place au pouvoir des commandeurs de Boulbonne. Nous voyons, en effet, le 12 du mois d'août 1308, frère G. du Gastel se présenter au nom de Pierre du Tournel, précepteur de Boulbonne, devant le tribunal des consuls de Saverdun et les sommer de forcer certains de ses vassaux, résidant dans cette dernière ville, à comparaître pour un procès devant le juge de Saint-Quirc, d'après une ordonnance faite à ce sujet par le sénéchal de Foix. Les consuls répondent à cette demande, « qu'après avoir pris conseil auprès des anciens de leur ville, et avoir compulsé les vieux actes, » ils ont découvert que Saint-Quirc faisait jadis partie de la juridiction de Saverdun, et que par suite les habitants de cette dernière place ne devaient pas être justiciables du tribunal des Hospitaliers, « qui était illégalement institué. » Le précepteur ne dût pas se tenir pour battu et s'adressa sans doute, comme il l'annonçait dans sa requête, à une autorité supérieure, car la suite des archives nous montre ses successeurs jouissant du droit de justice haute, moyenne et basse dans le lieu de Saint-Quirc, malgré les prétentions des consuls de Saverdun et leurs recherches historiques.

Domus Hospitalis Saverdun

Département: Ariège, Arrondissement: Pamiers, Canton: Saverdun — 09

Localisation: Domus Hospitalis Saverdun

Les consuls ne furent pas les seuls contre qui les précepteurs de Boulbonne eurent à lutter à Saverdun. Les Hospitaliers possédaient dans cette ville qui, sous le rapport spirituel, formait un Prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-Sernin, le faubourg de Lestang. Les dissensions ne tardèrent pas à se produire entre ces deux puissances ecclésiastiques, mises ainsi en présence.

Hôpital-hospice de Saverdun

— Fondé au XIIIe siècle.

— Desservi par un personnel laïque.

— Reçoit gratuitement les malades indigents de la commune, et, aux frais de leurs communes, ceux des cantons du Fossat et de Saverdun et ceux des communes de le Vernet, — Esplas, — Brie, — Justiniac, — Canté, — Labatut, — Lissac et Saint-Quirc, situées à l'ouest de la rivière de l'Ariège.

— 20 lits.

Sources: La France charitable et prévoyante: tableaux des oeuvres et institutions des départements. Paris 1896. — Bnf

Domus Hospitalis Boulbonne

Département: Haute-Garonne, Arrondissement: Muret, Canton: Cintegabelle — 31

Localisation: Domus Hospitalis Boulbonne

En 1244, nous assistons à des débats animés entre Bernard, abbé de Saint-Sernin, et Arnaud Rupliin, Prieur de Sainte-Marie de Saverdun, d'un côté, et de l'autre, Guillaume de Barèges, Prieur de Toulouse, et Bertrand de Fraxine, précepteur du Thor; les premiers accusaient les seconds d'avoir construit indûment une chapelle dans le dîmaire de Sainte-Marie de Saverdun, et d'avoir permis aux paroissiens du Prieur d'y assister aux offices divins célébrés par le chapelain du Thor. Pour terminer les débats, les deux parties en remirent le jugement à Arnaud de Campagnan, moine et sacristain de Saint-Antonin de Pamiers, dont nous ne connaissons pas la sentence.

Les seigneurs de Montégut étaient riches. Les libéralités, faites au siège de Couserans par les ancêtres d'Odon, témoignent de domaines nombreux. En 1211, Vital, lui-même, donnait à la commanderie de Thor-Boulbonne la forteresse de Camarade acquise par lui, en 1186, du chevalier Arnaud de Lisle (3). Ils étaient ensuite de haute lignée, peut-être, comme les barons d'Aspet, leurs voisins à Montgauch et Bader, un rameau de la famille comtale de Comminges.

Sources: Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts, Volume XII, 1909-1911. Foix 1911

Toute cette contrée relevait de la suzeraineté des comtes de Foix; dans l'aveu fait en 1263 de ses possessions au roi de France, le comte Roger reconnaît « qu'il a la suzeraineté de de la maison de Bolbonne, de l'hôpital de Saint-Jehan del Thor, de la ville de Bonnac, de la citadelle de Saverdun, de la ville et de la maison de Saint-Quirc. » Le maintien de ses droits fit entrer un de ses descendants en lutte avec les Hospitaliers du Thor. Le précepteur, Jean du Plantier, avait négligé de s'acquitter de l'hommage qu'il devait à son suzerain pour la ville de Saint-Quirc. Aussitôt ce dernier donna contre le délinquant les ordres les plus sévères à Aubain de Foix « seigneur de Bamet et de Fornels, et sénéchal du comté; » celui-ci écrivit en conséquence à son lieutenant, Bertrand de Lordat, châtelain de Saverdun, pour lui enjoindre de se transporter en personne dans la ville de Saint-Quirc, de la mettre sous le séquestre comtal et d'y placer en son nom une troupe suffisante pour la garder de jour et de nuit, jusqu'à nouvel ordre.

Le frère Jean du Plantier termina l'affaire en se mettant en règle avec son suzerain et fît cesser ainsi les mesures de rigueur dont il avait été l'objet.

Réunie en même temps que la commanderie de Boulbonne à celle de Caignac, la ville de Saint-Quirc devint un des membres importants de cette riche circonscription de l'Ordre.

En 1511, nous voyons les syndics de cette ville s'adresser au sénéchal pour se plaindre de ce que le commandeur Gaston de Verdusan, « qui retirait de sa commanderie 545 escus d'or, plus 250 setiers de blé et qui ne payait plus que 100 escus de responcion au trésor de l'Ordre, » refusait de réparer l'église de Saint-Quirc, qui menaçait ruine.

Domus Hospitalis Caignac

Département: Haute-Garonne, Arrondissement: Toulouse, Canton: Nailloux — 31

Localisation: Domus Hospitalis Caignac

La résidence que les commandeurs de Caignac possédaient à Saint-Quirc, avait le plus féodal aspect. Ecoutons en effet les deux consuls de cette petite ville, venir prêter leur serment au commandeur, Arthur de Glandevèz-Pépin, en 1599: « Il (le commandeur) a un beau chasteau de briques, avec de belles escuries à la basse-cour d'icelluy; dans lequel ledict seigneur a ses prisons et carces auquel chasteau les habitants sont tenus venir faire garde en temps de guerre la nuit tant seulement... »

Le commandeur répondit à ses vassaux, en leur promettant de maintenir leurs privilèges, de les défendre, « de les tous retirer, où besoin seroit, dans ledict chasteau de Saint-Quirc, pour leur assurence, avec leurs personnes, leurs biens; et les bassaulx de icelluy chasteau garder, comme dict est. »

Les procès-verbaux des visites de la commanderie pendant le XVIIIe siècle, parlent encore du « beau chasteau de Saint-Quirc, » mais aussi des réparations que les commandeurs sont obligés d'y faire sans cesse, pour en retarder la ruine. Aujourd'hui il ne reste plus de ces fières murailles que quelques débris insignifiants.

Domus Hospitalis Salle

Département: Haute-Garonne, Arrondissement: Muret, Canton: Cintegabelle, commune: Caujac — 31

Localisation: Domus Hospitalis Salle

De la maison de Saint-Quirc, dépendait encore Salle, petite paroisse située dans le voisinage, au sujet de laquelle nous trouvons une transaction conclue entre les Hospitaliers et Aymeric de Bressolles, abbé de Calers, qui avait quelques droits sur ce territoire (1309).

Les désastres de la guerre durent se faire sentir d'une manière lamentable dans cette dépendance de la commanderie; l'église dût être détruite et les habitants dispersés. C'est ce que nous pouvons conclure d'une transaction passée le 22 avril 1620 dans le château de Cintegabelle entre François de Saint-Jean, seigneur de Belbèze, « économe établi par le roy en l'abbaye de Calers » et Jacques de Chasteauneuf-Monléger, Commandeur de Caignac, au sujet de la paroisse de Saint-Barthélemy de Salles.

Le vicaire perpétuel de Saint-Quirc, sera tenu d'administrer les sacrements à tous les habitants de Salle et il recevra pour cela une pension de 4 cestiers de blé.

Sources: Du Bourg, Antoine (1838-1918). Histoire du grand prieuré de Toulouse et des diverses possessions de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans le sud-ouest de la France, avec les pièces justificatives et les catalogues des commandeurs. Editeur: L. Sistac et J. Boubée Toulouse: 1883

Domus Hospitalis Salles

Département: Haute-Garonne, Arrondissement: Muret, Canton: Cintegabelle, commune: Salles-sur-Garonne — 31

Localisation: Domus Hospitalis Salles

Dépendait de Montsaunès

Salles — Salles-sur-Garonne — Haute-Garonne

Sources: Pierre Vidal — Hospitaliers et Templiers en France Méridionale — Le Grand Prieuré de Toulouse de l'Ordre de Malte — Association: Les Amis des Archives de la Haute-Garonne — Editions CNRS.

Donation de G. Orset, de Saint-Giron, aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 1272.

Texte en dialecte Gascon (1)

Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem établirent, bientôt après leur fondation, des maisons de refuge auprès des principaux passages des Pyrénées. Ils étaient à Salau, probablement dès la fin du Xlle siècle, car déjà en 1203, l'acte le plus ancien, qui nous ait été conservé, mentionne une vente consentie au commandeur d'Artigue, en faveur de l'hôpital de Sainte-Marie de Salau et de tous ses habitants. (1)

Ils acquirent de même ou reçurent des possessions à Saint-Girons; lorsque les visiteurs de l'Ordre se rendaient dans la vallée du Salat, c'est le plus souvent à Saint-Girons qu'ils s'arrêtaient. La première charte qui les concerne, est un acte d'échange de quelques pièces de terre, daté du mois de mai 1268, entre le commandeur de Salau, Guillaume Raymond, et les deux frères Bernard et Raymond Garssia, habitants de Saint-Girons. (3) En 1272, Guillaume Orset dicta la donation que nous publions plus bas. Peu d'années après le vicomte de Couserans, Arnaud d'Espagne, vendit au commandeur de Salau un moulin sur le Salat, et la vente fut approuvée, le Dimanche 11 septembre 1300, par Nicolas de Luzarches, sénéchal de Toulouse.

Les Hospitaliers conservèrent leurs possessions de Saint-Girons et de Salau, qui relevaient de la commanderie de Caignac. Le 8 juin 1650, Louis de Tersac-Montberaud, commandeur de Caignac, affermait dans le château seigneurial de Palamini, à deux marchands de Saint-Girons Pierre Ausies et Jean Aycard, le moulin bladier et le moulin foulon joignant, sur le Salat, au quartier appelé le Bourg, ensemble les droits d'oblies, lods et ventes et autres droits seigneuriaux que l'Ordre prélevait aux lieux d'Audinac et de Salau, au Poussetou, juridiction de Saint-Girons, et à Encourtiech, juridiction de La Court, pour trois ans, au prix de 660 livres par an. (4)

Mais un siècle après, les revenus du moulin étaient absorbés, comme ceux de tant d'autres, par les réparations continuelles de la chaussée, d'autant que le droit de mouture n'était plus que du 32e, la moitié de ce qu'il était dans les autres moulins du pays. Le commandeur Gabriel de Thomas-Gignac, consentit, le 10 décembre 1751, un bail à fief, à titre de fief noble, du moulin farinier, du moulin foulon et de la chaussée, en faveur de Joseph Cler, marchand au Port-Garaud de Toulouse, sous l'albergue d'une croix de Malte d'or de la valeur d'au moins 200 livres, payable à chaque fête de Noël au château de Caignac, en réservant seulement la justice et l'hommage. Il abandonna même la livraison de la croix de Malte pour la premiere année, en considération des réparations à faire à la chaussée, évaluées à 7,000 livres par l'ingénieur Garipuy. Mais le fermier se trouva encore en perte; un procès s'ensuivit, et le 12 janvier 1774, un décret du Sacré conseil de l'Ordre ordonnait l'abandon du moulin de Saint-Girons pour une rente de 150 livres.

La donation de Guillaume Orset est écrite en dialecte gascon; on remarquera comme très caractéristiques, les formes soberdit, aperag, Ihun temps, vier pour venir, les terminaisons en ag (voluntag, auctontag). Cette charte offre aussi un intérêt d'un autre genre par la mention des lois romaines dont l'application se propageait à cette époque dans les transactions de la vie civile comme dans l'administration de la justice.

1. Ce document, a été copié d'après le parchemin original conservé aux Archives de la Haute-Garonne, fonds de Malte, carton de Salau.

2. Archives de la Haute-Garonne: Fonds de Malte, carton de Salau. (La chapelle de Salau; Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, tome XI, page 410.)

3. Même fonds des Archives de la Haute-Garonne, carton de Saint-Girons.

4. Moulin bladier, 430 livres; moulin foulon, 140 livres; Audinac et Salau, 45 livres; Poussetou, 27 livres; Encourtiech; 17 livres.

II. TEXTE

In nomine Domini Nostri Jesu Christi. Conoguda causa sia a totas personas presents et endevenidoras que W. Orset de Sent Girontz, jazent de malautia en l'Ospital de Sent Marti, empero ab so bo sen et ab bona memoria, no cotreit ni decebug per alqun ni per la causa mazeissa (1), mais de sa certa ciensa et agradabla voluntag, ad aisso amenag per fe et per grandevocio que avia al dit Ospital, et per salvacio de la sua anima et de tot so linhagie, dona per se et per tot so orden, per tots temps, en durabletag, ab titol de perfect et pura donacio entre vius et no revocabla, à Dieu et à l'Ospital soberdit de sent Marti et al comanador d'aquel loc et de Salau et à tots sos successos et à tot lo covent del dit loc present et endevenidor, totas las teras hermas et condreitas et tots les dreits els deves, que el avia ni aver devia en denguna maniera en tot la pertiement in el loc que es aperag Sogor; et I. quair de tera que es al terador de Shuliar; et afronta de dus estremps ab la tera lor mazeissa del dit Ospital; de la u estremps afronta ab la tera de Fauro de Betaro et ab la tera que es entre lors estremps. Els dona encara per aquera mazeissa razo tot cant avia ni aver devia en tot aquel camp de Pomer, lequal es al terador et en la pertiement de viela.

Totas aquestas causas et bes soberdits dona le dit W. Orset al dit Ospital et al soberdit comanador et à tot lo covent d'aquel loc, a francamentz et senes degun aute retenement que aqui no fe à lu ni als sos en denguna maniera, enants ne mes ades, empresent le dit Ospital en posesio de feit et de dreit ab aquesta present carta publica per tots temps valedora, lequal comanador soberdit aqui present et recebent per nom del dit Ospital et de tot lo covent present o endevenidor tots les dits bes, enasi cum son ab los entratz e los essitz et dreits et deves et pertinensas.

Et renoncia le dit W. Orset à tota eccepcio d'engan et ad aquel dreit que dits que donacios se poguen revoquar per desagradansa et ad aquel aute dreit que dits que donacios de causa feica valent mes de D. (2) sols no valen senes insinuacio o auctoritag de jugie.

Tota la soberdita donacio so feita ab espres autreg et ab voluntag de na Guillelma, sa molher, et de R.lor filh. Laquai na Guillelma certificada renoncia à tot dreit d'ipoteca et à la lei Julia que deveda alienacio de las causas dotais. Et ensemps renonciarem espresament à tots autes dreitz et leiss et costumas escriutas et no escriutas et usagies, per quais encontra poguesan vier (3) en denguna maniera, prometens fermamentz que nos farem ni faran causa lhun temps, par quai la dita donacio se posca revocar en tot ni en partida en denguna maniera.

Testimonis: en W.Pons, notari; Faures de Betaro; P.R.; W. de Talha et W. Marti, notari public de Sent Girontz, que aquesta carta recebet XIIIe die exitus mensis Marcii anno Domini Mº CCº LXX primo, regnante Filipo Francorum rege, P. (4) episcopo Conseranense; Arnaud de Ispania, domino.

Laquai carta trobada notada enta les memorials del dit notari, per soberventa de la sua mort, de manament d'auctoritag del dit senhor Arnaud de Ispanha et des cossols de la dita viela de Sent Girons, Ar. Garsia, notari public de la dita viela, la escrius (5)

1. Ni par la cause elle-même, c'est à dire sans obligation.

2. Cinq cents.

3. Vier pour venir.

4. Pierre de Saboulies, évêque de Couserans 1270-1272.

5. Cette charte doit être datée du 13 mars 1272. Au Moyen-Age, l'année commençant à Pâques, il est nécessaire, pour établir une concordance entre notre façon de dater qui fait partir l'année du premier janvier, de mettre 1272 au lieu de 1271. qui est dans le texte.

Sources: J. De Lahondès — Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts numéro 1. Octobre 1882. Foix 1882. — Bnf

Salau-sur-Ariège (09)

Commanderie de Salau-sur-AriègeDépartement: Ariège, Arrondissement: Foix, Commune: Couflens — 09

Commanderie de Salau-sur-Ariège

Les archives nous faisant complètement défaut pour ses différentes possession de l'Ordre dans la partie montagneuse de l'Ariège, nous ne pouvons que les mentionner ici ; elles devaient constituer primitivement une petite commanderie réunie dans la suite à cause de son peu d'importance à celle de Caignac.

Notre-Dame de Sallan, qui en dépendait et qui même lui avait donné son nom, était une chapelle bâtie dans les régions les plus abruptes des Pyrénées. Allez voir la page Salau-Ariège, dans les Etudes de S. MONDON.

Liste des Commandeurs du membre de Sallan.

1324-1325. Raymond de Sacquet.

-----1388. Jean Mauria.

-----1393. Raymond de Hoamar.

-----1421. Adhémar du Mas.

Sources: Du Bourg, Antoine (1838-1918). Histoire du grand prieuré de Toulouse et des diverses possessions de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans le sud-ouest de la France, avec les pièces justificatives et les catalogues des commandeurs. Editeur: L. Sistac et J. Boubée Toulouse 1883

Maisons ou Hôpitaux

Maisons ou Hôpitaux